本文

火災の予防

火災の予防について

火災は例年、空気が乾燥する冬から春にかけての発生が多くなります。全国の火災発生件数は、令和2年までは減少傾向にありましたが、その後再び少しずつ増加に転じており、本県でも、近年、同様に増加の傾向が見られているところです。

住宅火災における死者数も、近年少しずつ増加しており、令和5年の全国の死者数は、平成26年以来9年ぶりに1,000人を超えました。死者の年齢別では、65歳以上の高齢者が7割を超えており、逃げ遅れのケースが半数近くを占めていることから、火災の早期覚知と出火防止対策が重要であり、住宅用火災警報器の適切な設置等が求められます。

※住宅用火災警報器は、火災の時、適切に作動するよう、定期的な点検が必要です。点検時に音が鳴らないときは、電池切れや本体の寿命により、故障している場合がありますので、その際は交換が必要です。

本体の寿命はおおむね10年になりますので、その際は本体の交換を行いましょう。

住宅火災における死者数も、近年少しずつ増加しており、令和5年の全国の死者数は、平成26年以来9年ぶりに1,000人を超えました。死者の年齢別では、65歳以上の高齢者が7割を超えており、逃げ遅れのケースが半数近くを占めていることから、火災の早期覚知と出火防止対策が重要であり、住宅用火災警報器の適切な設置等が求められます。

※住宅用火災警報器は、火災の時、適切に作動するよう、定期的な点検が必要です。点検時に音が鳴らないときは、電池切れや本体の寿命により、故障している場合がありますので、その際は交換が必要です。

本体の寿命はおおむね10年になりますので、その際は本体の交換を行いましょう。

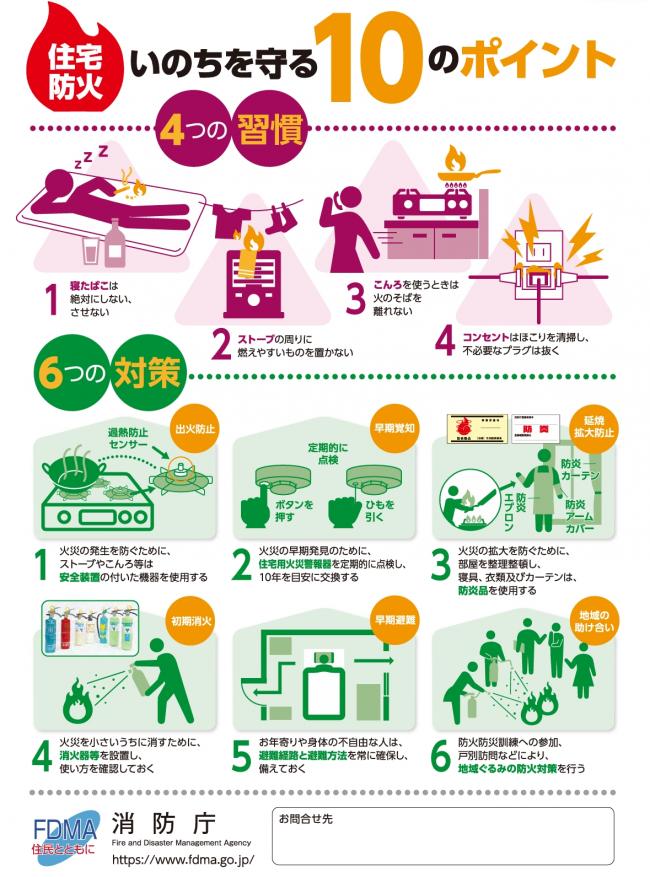

住宅防火 いのちを守る 10のポイント(消防庁)

〔4つの習慣〕

1.寝たばこは絶対にしない、させない。

2.ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

3.こんろを使うときは、火のそばを離れない。

4.コンセントは、ほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

〔6つの対策〕

1.火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は、安全装置の付いた機器を使用する。

2.火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

3.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

4.火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

5.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

6.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

林野火災に注意!!

林野火災の発生が増えています。空気の乾燥や強風に加えて、たき火(野焼き)や火入れの時期と重なる冬から春の期間は要注意です。本県でも、令和元年から5年までの平均で年間69件の林野火災が発生しています。一旦、火災が発生すると、延焼を遮るものがなく地形的に鎮火も難しいため、市街地等より焼損の範囲も広くなりがちです。

林野火災の原因の多くが、たき火など人の手によるものですので、火災予防には十分ご注意いただきますようお願いします。

林野火災の原因の多くが、たき火など人の手によるものですので、火災予防には十分ご注意いただきますようお願いします。

山火事予防のために(林野庁、消防庁)

1.枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと

2.たき火等、火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること

3.強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと

4.火入れを行う際は、市町村長の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火対策を講じること

5.たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てないこと

6.火遊びはしないこと、また、させないこと

全国火災予防運動

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的に、年2回、春季と秋季に「全国火災予防運動」が実施されています。

実施期間等

〔期間〕

春季:毎年 3月1日~ 3月 7日

秋季:毎年11月9日~11月15日

〔重点推進項目〕

・2024年度(春季)

(1)地震火災対策の推進

(2)住宅防火対策の推進

(3)林野火災予防対策の推進

春季:毎年 3月1日~ 3月 7日

秋季:毎年11月9日~11月15日

〔重点推進項目〕

・2024年度(春季)

(1)地震火災対策の推進

(2)住宅防火対策の推進

(3)林野火災予防対策の推進

全国統一防火標語

〔2024年度 統一標語〕

『守りたい 未来があるから 火の用心』