本文

感染症の注目情報(伝染性紅斑、ダニ媒介感染症、百日咳、ヘルパンギーナ)

伝染性紅斑(リンゴ病)について(県内の患者報告数が過去10年で最も多い状態です)

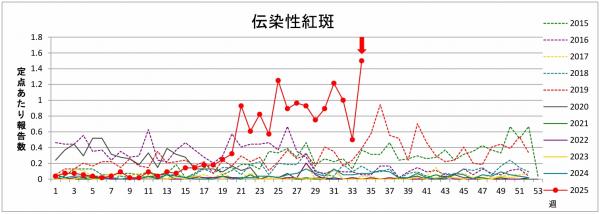

【県内の流行状況】

県内の定点当たり患者報告数が第34週(8月18日から8月24日)に1.50人と、過去10年と比較して最も多い状態であり、注意が必要です。下記【妊娠中又は妊娠の可能性がある方へ】のとおり、伝染性紅斑の流行時には、妊娠中又は妊娠の可能性がある方は特に注意が必要です。

【伝染性紅斑とは】

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19による感染症です。小児を中心にみられる流行性の発しん性疾患であり、両頬がリンゴにように赤くなる(紅斑)ことから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。約10~20日の潜伏期間の後に、微熱やかぜのような症状などがみられ、その後、両頬に紅斑が出現します。さらに、体や手・足に網目状やレース状の発しんが拡がりますが、1週間程度で消失します。ほとんどの場合、重症化することなく自然に回復します。成人が感染した場合には、関節痛や頭痛などの症状が出ることもあります。

感染経路は主に飛沫感染・接触感染であるため、感染予防と拡大防止には、手洗いや咳エチケットなど基本的な感染防止策が有効です。ただし、本疾患は、ウイルスの排出により人への感染力がある時期は、発症初期の微熱やかぜのような症状がみられる時期であり、特徴的な両頬の紅斑が現れる頃には、ウイルスの排出はほとんどなく、感染力もほぼ消失しているという特徴があります。そのため、本疾患を予防するためには、かぜ症状があれば、早めに基本的な感染防止策を実施することが重要です。伝染性紅斑を予防するワクチンや薬はありません。

【妊娠中又は妊娠の可能性がある方へ】

これまで伝染性紅斑に感染したことのない女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や、流産のリスクとなる可能性があります。伝染性紅斑を疑う症状がある場合は、医療機関に相談しましょう。また、感染しても症状がない場合(不顕性感染)もあるため、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、妊婦健診の際に、医師に伝えてください。伝染性紅斑の家族がいる場合や、流行している地域で多くの小児と接する機会がある職業の方などは特に注意が必要です。かぜ症状がある方との接触をできる限り避け、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染防止策を実施してください。

ダニ媒介感染症について(ダニの活動が活発な時期です)

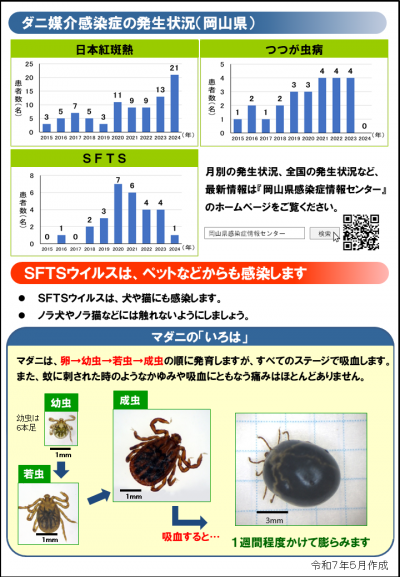

今年に入ってからこれまでに、日本紅斑熱が13件、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)が6件報告されています。現在、ダニの活動が活発になる時期を迎えており、例年秋頃まで患者が多く報告されることから、6月13日に次のとおり県民への注意喚起を図ったところです。

【令和7年6月13日報道発表資料】今年もダニ媒介感染症が複数件報告されています(注意喚起) [PDFファイル/597KB]

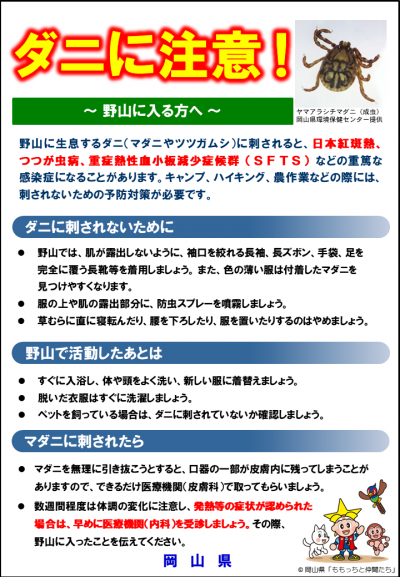

ダニ媒介感染症の予防には、ダニに刺されないことが最も重要です。マダニは、シカやイノシシなどの野生動物が生息する環境のほか、民家の裏山や裏庭、畑などにも生息していることから、特に屋外でのキャンプやハイキング、農作業や草刈り、山中での作業(山菜採りや 狩猟等)は、ダニに刺されるリスクが高まります。これからの時期は特に下記チラシに記載のとおり予防対策の実施をお願いいたします。

ダニ媒介感染症である日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、つつが虫病は全て重症化するおそれがあります。野山などへ入られた方は、ダニに刺されていても気づかない場合もあるため、ダニに刺されたかどうかにかかわらず、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が現れた場合はすみやかに医療機関で診察を受けてください。その際、ダニに刺されたもしくは、ダニが生息するような環境に行ったことを医師に説明してください。

ダニ媒介感染症予防啓発チラシ(R7年度版) [PDFファイル/528KB]

ダニが媒介する感染症について詳しくは(岡山県感染症情報センター)

百日咳について(患者報告が続いています)

【県内の流行状況】

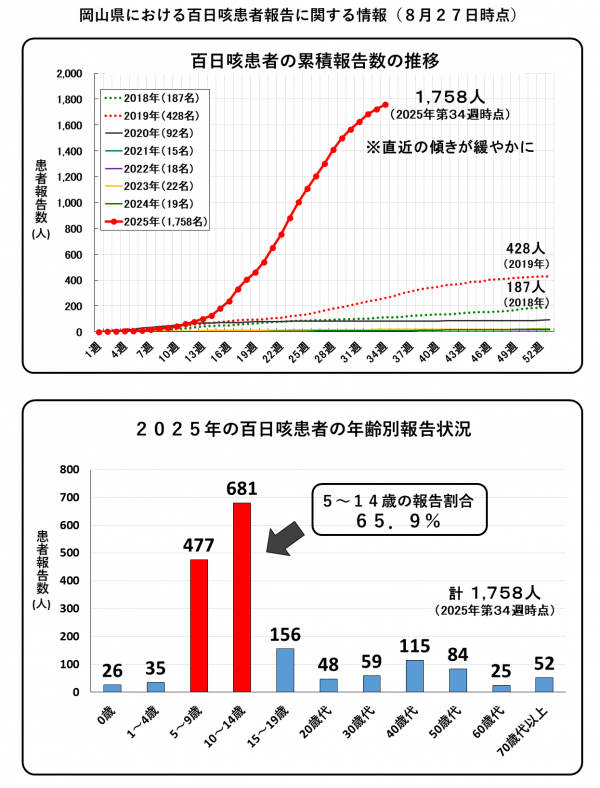

県内において、5類全数把握感染症に規定されている百日咳の患者報告数が、4月に入り過去に例を見ないペースで患者報告が急増している状況にあったことから、4月25日に次のとおり県民への注意喚起を図ったところです。その後も患者報告は増え続け、第19週(5月5日から5月11日)にはこれまで県内の最多報告数であった令和元年(2019年)の428人を上回りました。直近の第34週(8月18日から8月24日)は新たに36人報告(8月27日時点)され、令和7年の累積報告数は1,758人となりました。県内では、新たに報告される患者数のペースが7月中旬以降は減少傾向にはありますが、学校等の夏休みも終了する時期でもあり、引き続き注意が必要です。患者報告の多くは、5歳から14歳に集中しており、全報告の約7割を占めています。

【令和7年4月25日報道発表資料】百日咳の患者報告が急増しています(注意喚起) [PDFファイル/576KB]

【百日咳とは】

百日咳は、百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作を特徴とする急性の気道感染症です。いずれの年齢でも罹患しますが、小児が中心の感染症です。乳児(特に新生児や乳児期早期)では重症化し、肺炎・脳症を合併し、まれに死に至ることもあるため注意が必要です。

感染経路は主に飛沫感染・接触感染であるため、感染予防と拡大防止には、手洗いや咳エチケットなど基本的な感染防止策が有効です。

また、予防には、定期接種の対象で生後2か月から接種可能な、百日咳ワクチンを含む5種混合ワクチン等の接種が有効です。

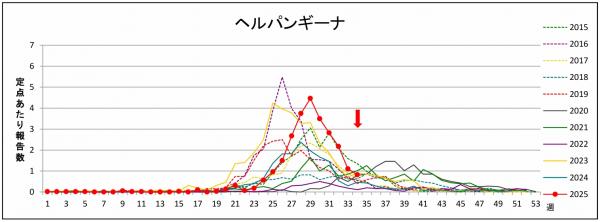

ヘルパンギーナについて

【県内の流行状況】

県内の定点当たり患者報告数が第34週(8月18日から8月24日)に0.82人と5週連続で前週から減少しました。県内での流行のピークは過ぎた可能性はありますが、流行が完全におさまるまでは注意が必要です。

【ヘルパギーナとは】

乳幼児を中心に、主に夏に流行する「夏かぜ」の代表格の一種です。エンテロウイルスを原因とする感染症であり、発熱とともに、のどに痛みと水疱(すいほう)が現れます。

【主な症状】

感染してから2~4日後に、突然の発熱に続いて、のどに痛みと水疱が現れます。発熱は1~3日続き、食欲不振、全身のだるさ、頭痛などを起こします。

一般的に経過は良好で、2~3日以内に回復します。しかし、合併症として、熱性けいれん、脱水症、小児ではまれに髄膜炎や心筋炎などの注意が必要です。気になる症状がある際は、早めに医療機関を受診しましょう。

【予防と対策】

ヘルパンギーナに有効なワクチンや薬はありません。基本的には軽い症状で経過するため、症状に応じた治療(対症療法)となります。主な感染経路は、経口感染・飛沫感染・接触感染です。流水とせっけんによる手洗い、よく触れる場所等の消毒が有効です。また、患者の便の中にもウイルスが排出されることがあるため、ヘルパンギーナにかかりやす い乳幼児の集団生活の場である保育園や幼稚園などでは、トイレ、おむつ交換の際も注意しましょう。

腸管出血性大腸菌感染症について(県下全域に注意報を発令しました)

県内で、腸管出血性大腸菌感染症の患者等発生数が増加し、7月は10人以上となりました。これから発生数が増加する時期を迎えることから、県では、7月30日に、「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を県下全域に発令し、県民への注意喚起を図っています。

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されています

厚生科学審議会感染症部会での審議を経て感染症法施行規則の改正により、令和7年4月7日から急性呼吸器感染症が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、全国一斉に定点サーベイランス(継続的に発生動向を把握すること)が開始されました。サーベイランスは患者報告だけではなく、患者の一部から採取した検体を用いて病原体の検出も実施しております。

県内の最新の急性呼吸器感染症(ARI)の動向はこちら(岡山県感染症情報センターホームページ)

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection:ARI)とは、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。

今回、急性呼吸感染症を5類感染症に位置付けた理由は、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、(1)飛沫感染等により周囲の方にうつしやすい急性呼吸器感染症の流行の動向を把握すること、また、(2)仮に未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することが可能となるよう、平時からサーベイランスの対象とするためです。

急性呼吸感染症を5類感染症に位置付けられたことにより、風邪のために病院に行く際の負担などが変わることはありません。また、就業制限や登校制限の対象になることもありません。5類への位置付けは、感染症の発生動向を把握できる体制を整え、県民や医療関係者の皆様へ情報提供するためのものです。

より詳しい情報については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

インフルエンザについて(注意報を解除しました)

県では、令和6年11月21日に「インフルエンザ注意報」、令和6年12月26日に「イ ンフルエンザ警報」を発令し、令和7年2月7日からは注意報に切り替えて、県民 への注意喚起を図っておりましたが、県内の定点当たり患者報告数が第18週(4月28 日から5月4日)に0.92人、第19週(5月5日から11日)に0.70人と、県で定める注意報解除基準(2週連続して、1人を下回った場合)を満たしたことから、令和7年5月16日に「インフルエンザ注意報」を解除しました。

【令和7年5月16日報道発表資料】「インフルエンザ注意報」を解除しました [PDFファイル/229KB]

なお、県内のインフルエンザの流行期は過ぎたものの、依然として患者が報告されており、また、県内では「百日咳」の患者報告が急増している状況にあることから、手洗い、手指消毒の実施など、引き続き、基本的な感染対策をお願いします。

インフルエンザ対策について(現在、注意報等の発令はありません)

(R6年度シーズン)岡山県内の学校等におけるインフルエンザとみられる臨時休業(報道発表資料)

その他注目すべき感染症について

岡山県感染症情報センターについて(メルマガ配信等)

岡山県では、感染症に対する地域の監視体制を充実し、流行の実態を早期に的確に把握し、感染症のまん延を未然に防止するため、岡山県環境保健センター内に「岡山県感染症情報センター」を設置しています。

岡山県感染症情報センターでは、ホームページを開設して、インフルエンザなどの感染症発生情報(週報、月報)等の詳しい情報を定期的に掲載しております。また、ホームページへ感染症情報を掲載した際には、メールマガジンによる配信も実施しております。